Le douzième jour, il se passe toujours quelque chose. Que ce soit le douzième jour du commencement ou de la fin, il se passe toujours quelque chose arrivé au douzième jour, c’est un peu comme un jalon.

Le douzième jour, j’ai reçu une invitation d’un ami, un très vieil ami, un de ceux avec qui on s’est déjà pris une cuite et qu’on a pris par le col pour chanter des chansons paillardes dans un café enfumé d’une banlieue pourrie. En fait, ce type était plus que ça, beaucoup plus, un peu comme un maître, ou un père spirituel, un guru (Dieu que ce mot est laid).

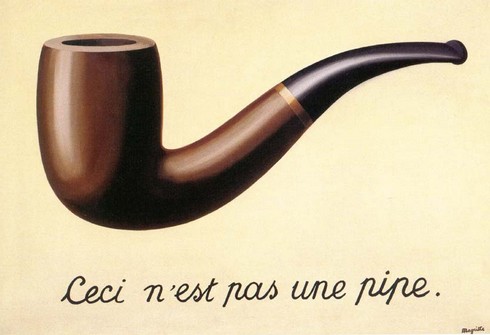

Il m’avait appris à dessiner, entre autres choses, à appréhender les formes et la lumière sur un corps de femme nue entre les volutes bleutées de gitanes filtres qu’il expulsait par ses narines épatées et les senteurs de café épais et corsé qu’on buvait jusqu’à pas d’heure en devisant sur l’art, les formes, la lumière, les communistes et nos souvenirs d’enfance. Un liquide noir coulait dans nos veines, et nos nuits ressemblaient (les miennes en tout cas) à des scènes crispées de tétanie, rendant tout rêve impossible, ce qui me laissait penser qu’un jour j’y laisserais ma peau, et les battements de mon coeur. Son sang à lui était plutôt un mélange d’alcool et de café, ce qui était loin d’être plus sain, mais ça faisait partie du personnage, et moi ce personnage, je l’adorais. Même si comme ça, il faisait un peu dégueulasse. Même beaucoup.

Il s’appelait Dien, il était Viet-Namien. Il avait quitté son pays en 1975 et n’y était jamais retourné, mais son histoire personnelle, c’est pas ce qui m’intéresse et s’il veut la raconter, il le fera lui-même. Pour moi Dien était un type génial, généreux, du haut de son mètre cinquante, il ne payait pas de mine et faisait plutôt rire avec sa chevelure joyeuse qui partaient sur les côtés, ses énormes lunettes en écaille datant de la Guerre de Sécession qui lui mangeaient les joues et sa taille de freluquet vacillant sous l’effet constant de l’alcool. Mais il avait un défaut majeur aux yeux des autres ; un bec de lièvre assez impressionnant qui déformait sa voix au point que personne ne comprenait ce qu’il disait, à part son ami Cam et moi. C’est en partie pour cela que nous nous sommes autant rapprochés.

Mais la principale raison, c’est que nous avions une relation de maître à élève. Il avait du talent qu’il n’exploitait pas parce qu’il préférait boire, il maniait comme personne le couteau à plâtre et le fusain, avec ses amples gestes dans lesquels on sentait à la fois de la nervosité et de l’assurance, une précision héritée d’on ne sait où, ça ressemblait à quelque chose de terriblement primitif, au sens noble du terme, de l’ordre du tellurique et du somptueux en même temps. Le regarder travailler, ou même saccager mon travail parce que rien ne marchait droit était un bonheur, c’était brut et viril, et je le regardais tailler dans ma terre avec son terrible couteau tranchant qu’il avait toujours dans la poche de ses pantalons en velours, avec une sorte d’admiration, d’affection, car seul lui était en mesure de me dire ce qui fonctionnait ou pas. Je sculptais, je modelais avec une ferveur toute religieuse, dans le respect des enseignements de mon maître. De son côté, s’il y mettait tant de coeur, c’est parce qu’il avait confiance en moi et avait de grand desseins pour moi. Il me voyait indubitablement comme son élève et successeur. Souvent aussi nous nous engueulions, mais pas à propos d’art, sur des sujets idiots.

– Tu fumes trop, regarde toi ! Tu craches tes poumons, un jour tu vas en laisser dans ma terre.

– Ta gueule, qu’il me répondait en faisant la moue.

– Tubard !

– Ta gueule je te dis.

– Tu vas crever, merde. Et puis tu bois trop aussi.

– Ta gueule, t’as compris ? Ta gueule.

– Je t’emmerde…

Et nous partions d’un grand éclat de rire qui se terminait en bourrades dans le dos. J’adorais son rire suraigu d’asiatique alcoolique… En fait, c’était surtout ça qui me faisait rire… L’entendre se marrer était la seule chose capable de me faire cracher mon café…

Au douzième jour, il m’a donné un carton dégueulassé, plein de taches de café et de terre chamottée, un carton pas plus grand qu’une carte de visite, sur lequel étaient écris des mots que j’étais incapable de comprendre. C’était écris en vietnamien, avec ces caractères latins pleins d’accents dans tous les sens.

– C’est quoi ce bordel ? je lui demandai d’un air vaguement intéressé.

– C’est un carton.

– Oui je vois mais c’est quoi ce carton en viet là ?

– C’est un carton, ça se voit pas ?

– Bon ben quand tu seras décidé à me dire ce que c’est, tu sais où me trouver ?

– Ta gueule, prends ça.

– PFff, t’es con alors, je sais pas lire le viet.

– C’est toi qui est con, tu devrais. C’est un carton d’invitation à mon vernissage. Je veux que tu viennes. L’adresse est notée dessus… me dit-il en pouffant.

– Merde, t’es vraiment trop con. Si tu veux que je viennes, t’as intérêt à me dire où c’est, je vais pas m’acheter un dico viet pour tes beaux yeux. C’est quand d’abord ?

– C’est marqué dessus… dit-il en éclatant de rire…

– T’es vraiment le roi des cons.

Et moi de partir dans un éclat de rire à cause de son rire suraigu d’asiatique alcoolique…

Je me suis pointé à son vernissage. C’était dans un minuscule galerie dans le quartier de la place Monge, dans une petite rue dont je ne sais plus le nom, d’ailleurs, je ne me souviens plus du nom de la galerie non plus. Je suis entré dans la salle toute petite, tellement bondée que les gens avaient la gueule collée sur les toiles de Dien. C’était infernal, il y avait presque plus de monde près du buffet que devant les toiles. Et comment regarder des toiles sans recul ?

Tout ceci n’augurait rien de bon et déjà, je regrettais d’avoir accepté l’invitation, surtout que dans la foule, je n’arrivais même pas à voir Dien, ce petit con devait être caché entre deux autres nabots plus grands que lui. C’était plein de photographes, de peintres, des viets tous plus petits les uns les uns que les autres, des critiques d’art, des gouailleurs, des pochetrons, des journalistes, des gens d’un type absolument indéterminé et quelconque, des femmes, des vieux, des enfants, des cons, et pour finir Dien. Il se cachait, assis et prostré dans un coin, avec un assiette de petits-fours sur les genoux, une coupe de Champagne dans une main tandis que l’autre se faisait bouffer les ongles par les dents déchaussées de mon maître.

– Eh Dien ! Qu’est ce que tu fous, c’est ta fête aujourd’hui, viens voir les gens, ils sont venus pour toi.

– Ta gueule ! (Dien répondait toujours ces mots doux, ou alors par Ah bon

, mais rarement à propos, avant d’entrer dans une discussion)

– Ouais, ça je sais… Mais je peux savoir ce que tu fous là ?

– Merde…

– Ah, je le connaissais pas cette réplique.

– Tu me fous la paix oui ? Tu ne vois pas que j’observe les gens ? J’aime pas me faire agresser quand c’est moi qui expose…

– Ouais c’est ça, et ça va ? T’auras assez à bouffer là ?

– Ta gueule.

Je m’écartai de lui pour rejoindre le buffet et me goinfrer de quelques uns de ces petits-fours divins, et prendre une ou deux coupettes de Champagne… Les gens avaient tous des têtes de cons, ou de pique-assiettes. C’était un peu la cour des miracles version milieu un peu branché parisien, même si au fond ici ça ne sentait ni le fric ni la classe mais plutôt l’underground et le rebut. J’étais un peu attristé de voir que mon maître n’était finalement entouré que de branquignols, dont je faisais aussi partie.

[audio:http://theswedishparrot.com/ftp/TomWaits-Underground.mp3]

Une soirée comme une grande aventure, pleine de rencontres, de surprises, mais mieux vaut peut-être ne pas tout savoir. Ainsi allait commencer le treizième jour.

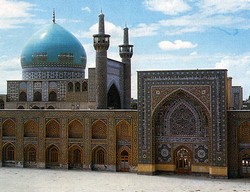

immense et glacial. Je me souviens encore que lorsque j’étais tout gamin, j’ai vu se succéder à la tête de l’URSS des hommes à la mine renfrognée et austère : Leonid Brejnev, Iouri Andropov et Konstantin Tchernenko… Je me souviens également d’avoir étudié l’URSS lorsque j’étais au collège, ses innombrables républiques, les kolkhozes et les sovkhozes, la NEP[1], l’Industrialisation et les Grandes Purges. Tout ceci paraissait à la fois tellement barbare et tellement intriguant. En plein milieu du XXè siècle et après une guerre qui a fait des millions des morts, l’enfant que j’étais découvrait un monde sombre, dans lequel les films de James Bond m’avaient déjà trempé.

immense et glacial. Je me souviens encore que lorsque j’étais tout gamin, j’ai vu se succéder à la tête de l’URSS des hommes à la mine renfrognée et austère : Leonid Brejnev, Iouri Andropov et Konstantin Tchernenko… Je me souviens également d’avoir étudié l’URSS lorsque j’étais au collège, ses innombrables républiques, les kolkhozes et les sovkhozes, la NEP[1], l’Industrialisation et les Grandes Purges. Tout ceci paraissait à la fois tellement barbare et tellement intriguant. En plein milieu du XXè siècle et après une guerre qui a fait des millions des morts, l’enfant que j’étais découvrait un monde sombre, dans lequel les films de James Bond m’avaient déjà trempé.