Via VVork.

Bill Henson

Parfaite maîtrise de l’ombre, géométrie du contour et contrejours. Bill Henson, artiste du clair-obscur, via Uno de los nuestros.

Dans la vie

Pas besoin de lire le japonais pour comprendre ces photos à la granularité charnelle et aux lumières diaphanes naissent d’une vision reposée (reposante) du monde. Un monde lumineux dans un Japon moderne, des moments de vie intense ou de simples objets posés là, la vie urbaine en noir et blanc.

In Life, que m’a fait découvrir Fabienne et que je regarde avec des yeux admiratifs.

Unstandard 3

Constitution d’une liste de livres avec un seul livre, des rêves plein la tête, l’impression de pouvoir à nouveau être libre, conscient et lucide ; reprise en main, refonte sociale, à nouveau trouver sa place parmi les autres, je jubile d’avance, je n’en suis qu’aux balbutiements, mais déjà je suis capable de construire des phrases, de parler intelligiblement. Il paraîtrait, à me lire, que j’aime les femmes. Oui, je sais, c’est un peu décousu, mais je prends des cours. Et puis j’ai déjà la tête en vacances, un peu seulement.

Unstandard 2

Dans les rues de Paris, dans le métro, dans les grands magasins du Boulevard Haussmann, sur les trottoirs et dans les rayons luxueux, dans les rues ou dans les passages, la vie bouge, les gens vivent, tout l’espace est animé d’un vie particulière qu’il me tarde de rejoindre ; je n’ai pas mon appareil photo avec moi ni quoi que ce soit pour noter quoi que ce soit, totalement à l’abandon, comme une renaissance, une nouvelle liberté, l’esprit neuf et débarrassé de ses scories, un léger mal de crâne me happe et j’ai soudain un peu chaud, la faigue me taraude, je n’ai pris aucune photo, je n’ai noté aucun de ces mots qui me trottent constamment dans la tête et j’ai pris un grand bol d’air vicié, l’inconscient colonisé par les images du passé qu’on laisse toujours derrière soi, les souvenirs me minent, les espoirs, je les ai enterrés, peut-être à tort, mais pour l’instant je me sens incroyablement vivant, je ne rampe plus devant le présent ventre à terre, mes mains avancent, mon corps avance, la vie emplit mes poumons et je vais me coucher avec plaisir.

Unstandard 1

Trois heures du matin devant la machine qui ne répond pas, les yeux injectés de sang en passant devant le miroir et la peau moite la chaleur d’une nuit poisseuse, les circuits se brouillent ; une perte inestimable des trésors gravés dans la machine oubliés parce que confortablement à l’abri le croit-on et tout s’envole et on regrette vivement de s’être laissé entraîné par le temps et par un excès de confiance dans la mémoire artificielle ; l’envie soudaine de s’éloigner de cette maudite machine aliénante. Je perds mes moyens, ma patience déjà en effectif réduit en temps normal, les pages me coulent entre les doigts, les couvertures me glissent des mains et je me tends comme un arc, sans répit. Besoin de m’en détacher, puis tout reconstruire, tout refondre et faire de la garde de cette arme un outil sur mesure parfaitement équilibré.

Ecrire tous les jours, la seule chose qui me maintient, bâton de pèlerin.

Je ne me bats que contre les mots, et je préférerais encore mourir plutôt que de me retirer du ring. Disant cela, je ne sacralise pas la littérature, j’affirme simplement qu’elle se confond avec ma vie.

Charles Bukowski, le capitaine est parti déjeuner etc. 23 juin 1992.

Serpillère

Aujourd’hui, je n’ai pas écrit. Le temps s’est déroulé comme de la laine vierge d’un écheveau.

Quelque fois, ça fait du bien de ne penser à rien.

Marge brute

[…] alléger la masse salariale, diminuer les charges, ils n’ont que ce mot à la bouche, l’œil fixé sur la ligne bleue de la marge opérationnelle, ce Rorty est grotesque, son discours à la gloire de l’évolution est une pantalonnade, l’entreprise comme lieu de la prédation institutionnalisée, en voilà une beau sujet de thèse, être du côté des dominants ou des dominés, à toi de choisir ton camp, camarade, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, sauf ici, dans l’antichambre du profit, OPA sur le visage de l’autre, fusion-acquisition de son énergie, mise en faillite de son intégrité psychique et physiologique, le tout dans la plus parfait légalité, quelle caricature ce Rorty, et tous ces abrutis qui boivent ces paroles, enfin pas tous […]

Laurent Quintreau, Marge brute

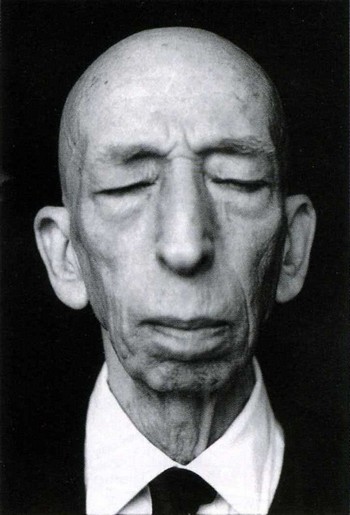

Photo © Rex

Laurent Quintreau est une personne à plusieurs casquettes, chroniqueur, auteur de théâtre, il travaille dans une grande entreprise de communication et par-dessus le marché se trouve être syndicaliste – un drôle de bonhomme. Marge brute est un texte sombre reprenant l’architecture de la trilogie de la Divine Comédie (on oublie souvent que l’Enfer de Dante est suivi du Purgatoire et du Paradis), commençant par les cercles infernaux où l’on entend geindre les âmes torturées de l’entreprise telle qu’elle apparaît parfois de nos jours, cruelle, inhumaine, soumise à l’esprit pervers de certains dirigeants tapant du poing sur la table en énonçant des principes basiques de sens commun (tout dépend du point du vue à partir duquel on choisit de partir), embryons fascisants. Chaque personnage, onze cadres, assis autour de la table de ce conseil, parle de sa voix intérieure que l’on lit au travers d’un texte sans points, uniquement rythmé par des virgules signifiant le courant de l’esprit, chacun se parle à lui-même dans une terrible solitude, semble souffrir, pris dans la tourmente des réorganisations à venir, exprime ses plus profondes pensées et regarde l’autre avec méfiance, défiance, amertume, aigreur et même désir. Il y a ceux qui souffrent, ceux qui complotent, par intérêt ou par simple perversion froide… Rorty, l’œil glacial et le regard d’azur cache sous son sadisme et ses théories nietzschéennes de l’entreprise un secret, sa soumission à plus fort que lui, et des problèmes intestinaux subséquents. Devoir rendre des comptes lui torture les boyaux, le rend malade jusqu’à la chiasse. Voici l’Enfer. Mais à l’enfer succède le Purgatoire, lieu de rédemption incarné par un personnage neutre qui se demande ce qu’il fout là. Et enfin le Paradis. Le Paradis semble lieu de folie, incarné par un type absolument à côté de la plaque et répondant au doux nom de… Alighieri, artiste flamboyant assis sur un siège éjectable mais qui se voit déjà caressant les fesses du directeur ou l’entreprenant plus intimement dans les toilettes du dernier étage. Un texte sombre également plein d’espoir qui dit combien le milieu professionnel peut être perverti par de sales personnages au crâne rasé refoulant leurs désirs intimes pour en faire baver les autres et qui ne sont eux-mêmes que de vils subalternes pétochards. Un éternel cycle vertueux, engendré par le vice du pouvoir.

The Wrong House

L'hommage à Daniel

Portrait d’un flamboyant à la gloire discrète, au profil aussi aiguisé que son humour, par Mr Assouline.