Je me pose souvent des questions, je ne sais pas faire grand-chose d’autre. Mes dix doigts sont peu souvent sollicités pour des activités manuelles et je passe une bonne partie de mon temps à réfléchir, c’est un de mes grands défauts. Le problème, quand on réfléchit, c’est qu’on se pose des questions (ce qui est, j’en conviens, une attitude incompatible avec la religion) et les questions amènent des remises en questions, non pas forcément de soi, mais de ce qu’on pense. Et j’ai longtemps cru que la culture, pour ne citer qu’elle, était destinée à satisfaire de vils instincts d’autosatisfaction, mais je me suis trompé, et il n’est pas exclu que par la suite, je revienne encore sur cette opinion.

J’ai passé samedi soir une soirée horrible. En fait, j’étais invité par mon ami Laurent pour son anniversaire, et nous avons passé une soirée fraîche dans son appartement décoré avec simplicité mais avec beaucoup de goût, ce qui, pour un garçon est suffisamment rare pour être remarqué. Nous avons bien mangé, bien bu, etc. et je me suis rendu compte qu’en plus des sujets de discussion traditionnels sur lesquels il ne faut pas deviser entre amis, c’est à dire la religion, la politique et l’amour – hein ? – il fallait également éviter de parler culture. Etrange, me direz-vous, car que reste t-il ? Le travail, ça va cinq minutes, le cul, ça ne se fait pas…

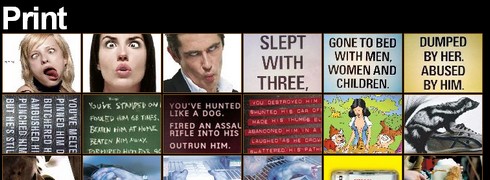

Tout est parti en vrille – à mon sens – lorsque la copine du frère de Laurent a demandé ce qu’était qu’un bobo ? Toutes les définitions y sont passées, du tout au n’importe quoi, et pour une fois, la discussion prenait un tour étrange, car personne n’avait envie de rire, tout le monde semblait étrangement impliqué et trop sérieux à mon goût. Je n’ai pas pu m’empêcher de réagir lorsque j’ai entendu des inepties du genre “ce sont des gens qui ont des idées de gauche et qui…” ou alors “ce sont des gens qui ont de l’argent et qui…“, voire même “ce sont des gens qui sont dans le milieu de la culture et qui…“… Arghhhhh, VOS GUEULES !!! Silence !! Premièrement, on s’en fout des bobos. “Oui mais moi je suis une bobo et j’assume bien…“. OK, super, sujet suivant. Bref, les bobos, c’est pas le sujet. En l’occurrence, c’est que les deux personnes avec qui je tentais d’avoir une discussion sont deux personnes qui se considèrent comme des bobos, même si l’un des deux s’en est vigoureusement défendu – avec force “Ah mais de quoi on parle là, je ne comprends pas…“, et accessoirement, ce sont deux relations de travail* avec qui nous entretenons une relation de haine cordiale basée sur peu de choses (ils détestent mon humour, ou plutôt ils ne rigolent qu’au leur, faible et basé sur la répétition, et je ne fréquente pas les mêmes lieux – ajouté à cela qu’ils ne connaissent strictement rien à ma vie, ni à ce que je fais en dehors du travail et qu’ils me considèrent comme une sorte d’animal sans vie, mais les apparences sont parfois trompeuses et contrairement à eux, je n’expose pas ma vie privée et sexuelle sur la place du marché). Là où je me suis insurgé, c’est lorsqu’il a été question de culture, puisque selon leurs termes, le bobo est dans le milieu de la culture, sous-entendu que la culture c’est un peu comme la merde, il faut avoir les deux pieds dedans pour la sentir. Mais de quoi parlons nous ? Du dernier vernissage d’untel ? De l’exposition Yves Klein ? Du dernier livre de Houellebecq ? Le problème avec les gens qui ont de l’argent et ne se privent pas, c’est qu’ils ont un peu trop tendance à croire qu’il suffit de s’acheter une cafetière Nespresso (What else ?), d’écouter Mylo (qui n’est par ailleurs qu’un tromblon de sous-culture bruyante), de ne pas s’habiller chez Hennes and Mauritz (H&M pour ceux qui n’auraient pas compris), d’habiter dans le XXè ou dans le Marais et de connaître plein de monde dans le monde de la CULTURE (criez pour vous rendre compte de l’effet) ou de manger dans des lieux branchés pour être un bobo, ou quoi que ce soit d’autre…

Je n’ai pas voulu être condescendant, méprisant ou exclusif – je leur laisse ce privilège – mais la culture, c’est un petit peu autre chose que tout ce que je viens d’énumérer, d’une manière non exhaustive et passablement ironique (oui, j’ai réponse à tout), parce que la culture se niche partout et c’est dans sa transmission et dans le partage qu’elle trouve son essence, c’est à dire exactement le contraire que le milieu dans lequel évoluent ces gens. J’ai dit une chose que je pense vraie, à mon corps défendant, j’ai dit que les bobos étaient des opportunistes qui n’évoluaient dans des milieux branchés plus par intérêt que par conviction et opinion, et je le maintiens a fortiori après cette soirée. J’avais envie de leur dire de visiter mon blog, ne serait-ce que pour avoir une autre approche de la culture, moi qui n’en suis qu’un factotum, mais je n’ai pas voulu qu’ils prennent cela pour la prétention.

Sur ces entrefaites, je vais préparer mes lasagnes, parce que la culture c’est aussi comme ça, c’est comme les domestiques, ça passe aussi par la cuisine.

Photo © Mgjefferies

Photo © Mgjefferies