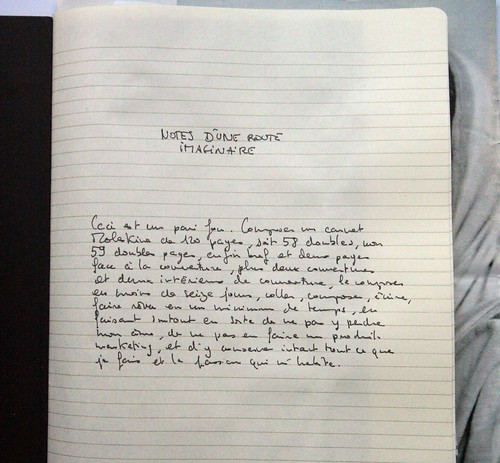

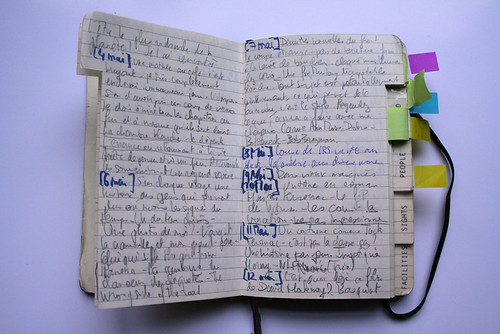

Il s’agit de carnets connus en France sous le nom de carnets moleskine, car ils sont recouverts de cette toile de coton enduite imitant le cuir. A chacun de mes passages à Paris, j’en achetais une nouvelle provision dans une papeterie de la rue de l’Ancienne-Comédie. Les pages étaient quadrillées, et maintenues en place à leur extrémité par un ruban élastique. Je les avais tous numérotés. J’écrivais mes nom et adresse sur la première page, et offrais une récompense en cas de perte à qui me le renverrait. Perdre un passeport n’était qu’un souci mineur ; perdre un carnet était une catastrophe. Au cours d’une vingtaine d’années de voyage, je n’en ai perdu perdu que deux. L’un a disparu dans un car afghan. L’autre me fut subtilisé par la police secrète brésilienne, qui, non sans un certain don de seconde vue, s’était imaginé que les quelques lignes que j’avais écrites – sur les blessures d’un Christ baroque – étaient une description, en code, de leur propre travail sur les prisonniers politiques.

Bruce Chatwin

Le chant des pistes, 1987

Je me remémore ces mots de Chatwin qui ne s’effacent pas depuis que je n’arrive pas à remettre la main sur ce tout petit carnet sur lequel j’avais commencé à prendre des notes un peu dans tous les sens. Des moments de solitudes aux mains vides et désemparées, incapable de me souvenir de l’endroit où j’aurais pu le laisser, incapable aussi de me souvenir ce qu’il y avait dedans, des mots oubliés, peut-être destinés à renaître ailleurs sous une autre forme, une sorte de semence disséminée à l’attention d’un inconnu surprenant.