Quand j’aime un texte, je m’y attarde, je le prends à bras le corps, je ne compte plus les heures, ni les jours, les semaines ou les mois, je m’approprie le texte, je fais corps avec lui, je l’intègre, je l’incorpore, je l’incarne, je le fais mien, je le désire et le charnélise (comment ça ce mot n’existe pas ?), bref, je prends mon temps.

Cela ne m’est arrivé que deux fois. La première fois c’était avec le recueil (tronqué en français) de nouvelles de Kipling, L’homme qui voulut être roi

que j’ai mis plus d’un an à lire et que je n’ai d’ailleurs toujours pas terminé. Et hier soir, j’ai enfin terminé ce long poème de plus de 800 pages de Murakami, Les chroniques de l’oiseau à ressort

dont j’ai parlé à plusieurs reprises ici. Ce texte ne peut être raconté, c’est impossible. Aujourd’hui, il fait partie de mon passé, il est intégré et vivant en moi, un moment de mon existence, commencé il y a un an… Mais bon, tout ça, c’est moi, je raconte ça mais c’est moi…

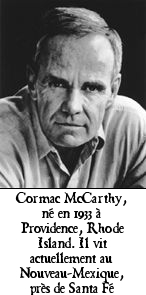

Le type sur la photo, celui qui porte un regard si sombre et un visage si renfermé est

Le type sur la photo, celui qui porte un regard si sombre et un visage si renfermé est

En 1992, Antonio Tabucchi a écrit un livre d’une rare beauté. Ecrivain italien, il est également spécialiste de littérature portugaise et traducteur de Fernando Pessoa, mais ce livre écrit en 1992, Requiem, n’est pas écrit dans sa langue natale mais en portugais. Comme Beckett ou Ionesco, Tabucchi est passé par cet exercice de déterritorialisation de la langue en insufflant dans son texte une matière externe pour créer ce qu’il appelle une

En 1992, Antonio Tabucchi a écrit un livre d’une rare beauté. Ecrivain italien, il est également spécialiste de littérature portugaise et traducteur de Fernando Pessoa, mais ce livre écrit en 1992, Requiem, n’est pas écrit dans sa langue natale mais en portugais. Comme Beckett ou Ionesco, Tabucchi est passé par cet exercice de déterritorialisation de la langue en insufflant dans son texte une matière externe pour créer ce qu’il appelle une