Pete Scully et ses moleskine sur Flickr…

Et sur son blog avec un design pas inconnu…

En marchant sur l'éther

Les villes sales aux trottoirs flottants comme l’éther – un monde flottant grouillant de vies passées comme de vieilles nippes, des photos jetées par terre et côtoyant au hasard des vents un mégot et quelques vieux chewing-gum piétinés noircis par le temps – j’ai aimé errer dans ces rues sombres aux odeurs de pierre de poutres fanées et de fleurs fantomatiques… Il faisait une chaleur assourdissante la chemise collée au corps, chevillée à moi mais le temps a passé et n’est pas ennuyé à me retenir à ses côtés et il a fui, vieux lâche, à présent, rien ne saurait faire revenir à moi ce qui était l’essence de cette époque – un peu plus et je me prenais à rêver d’une Nouvelle-Orléans surannée, non, ce n’était pas la Nouvelle-Orléans mais simplement Paris avec ses airs mutins et ses rues larges et ses platanes décorés de chatons sur le point de tomber… et moi avec là dans le caniveau, si possible, tomber on ne peut plus bas….

Brighton Beach, Brooklyn by the sea

Brooklyn by the sea

Dimanche après-midi

C’est une vieille promenade

Sur de longues planches malades

C’est la mer Noire en petit

Tout le long de Brighton Beach

A Brooklyn by the sea.

Photo © Genial 23

Photo © Genial 23

Photo © Genial 23

Photo © Genial 23

C’est loin de la ville

C’est comme un pays

Que New-York secoue et regarde

Comme ses rires ou ses lézardes

Où tous ses rêves ont vieilli

Tout le long de Brighton Beach

A Brooklyn by the sea.

Photo © 1115

Photo © 1115

Paroles de Mort Shuman.

Midnight chill

J’ai souvent cette impression tenace en ce moment, terrible impression que plus rien jamais ne pourra avoir la saveur que je désirais, impression que plus rien ne sera jamais beau que plus rien jamais n’aura la saveur de la beauté, que plus rien de beau n’émanera de ce que je suis…

[audio:http://theswedishparrot.com/xool/b_w_l_y.xol]

En fait, je m'en fous

Je traine ces mots qui roulent sur ma langue depuis quelques semaines, tentant de ne pas le dire trop fort et de le conserver bien à l’abri de ma parole. Je tente de me dire que ce sont des mots qui résonnent bien et collent à ma vie de manière plus importante qu’il n’y parait. Lorsque je parcours le monde dans mes rêves je vois des hommes et des femmes des enfants et des vieillards pour qui la vie n’est rien qu’une succession de jours à l’intérieur desquels on tente simplement de rester debout et de ne pas mourir de faim. La vieille femme Inuit qui a passé sa vie à voir ses enfants mourir peut maintenant s’éteindre car elle est arrivée là avec toute la souffrance du monde sur ses épaules et sans maladie. J’apprends à me contenter de ce que j’ai en n’hésitant pas à regarder par-dessus mon épaule si ce qui m’entoure n’est pas l’herbe du voisin, plus verte que celle de mon jardin.

Wind Chill Factor à Paris

Il est tard ce soir là dans une capitale un jour un peu triste et absurdement désert, le temps n’est pas à la baguenaude et à la frivolité mais il faut bien parfois se changer les idées alors comme il fait froid et qu’il fait nuit dans Paris, je m’en vais sur la route.

Le vent souffle un peu mais dans la voiture on ne ressent plus rien, au contraire le léger ronron de la soufflerie me caresse le visage, col relevé, je me sens bien. Quinzième arrondissement, un quartier significatif qui en cette soirée n’est pas complètement anodin. Rue François Mouthon, petite rue barrée autour d’une petite ambassade, un restaurant népalais qui ne paie pas de mine, une ambiance confinée et chaleureuse à la croisée de la rue Lecourbe et de la rue de la Convention, une bonne odeur inconnue chargée d’épices fortes.

Derrière les panneaux de bois, un courant d’air désagréable me balaie les pieds. Je croque des galettes au cumin, dures comme des biscuits apéritifs et plonge des beignets de viande appelées Shabaleb (que le garçon appelle Sabalè) dans trois sauces, une à la menthe, une autre, douce, au suave goût de banane vinaigrée et une autre troisième fait de légumes, de viandes et d’épices déchirantes. Je termine sur un plat tibétain à base de curry de poulet, d’épinards crus et de lentilles épicées à la cardamome, repu.

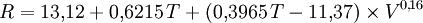

La température a chuté d’un seul coup. A la sortie, le vent me harcèle et s’insinue sous mon caban. Désagréable. Il fait moins cinq degrés. Wind chill factor fait baisser la température, un refroidissement éolien qui abaisse tout ça à -9°C. Mais il fait sec encore. Les yeux pleurent tous seuls.

Un peu au hasard, parce que mon fils veut aller voir la Grande Dame de fer et veut monter au troisième étage alors qu’il gèle à pierre fendre, je me retrouve Avenue Emile Zola, puis tout près de la rue du Théâtre à sens unique, un petit café, Lola, qui fait l’angle, ferme ses portes, faute de monde. Il n’est pas très tard encore.

Un doux frisson me parcourt l’échine en repensant au souffle chaud que j’ai ressenti ce jour qui reste marqué au fer dans mes chairs. Les rues se succèdent, les Invalides, l’Ecole Militaire, l’Avenue de La Bourdonnais. Les quais de Seine sont déserts et malgré le froid, quelques rares touristes se font photographier devant la grande sauterelle de fer, les fous.

L’hiver est froid, comme il faut, cette année. Mon cœur est chaud, tendre à point, le café au creux du corps réchauffe mes veines et mon sang mes yeux se ferment il faut rentrer dans le froid de ma banlieue regarde les voitures petit garçon, elles sont pleines de blanc, cette nuit il va faire très froid, va te coucher petit garçon, je viens t’embrasser et n’oublie pas cette nuit de rêver à la liberté que tu chéris. Arrête de trembler, petite mouette.

Les enfants de Timpelbach

Un samedi après-midi froid et sec balayé par le vent du nord, parce qu’il faut bien occuper la chère petite tête blonde qui finit par répéter sans arrêt les mêmes phrases et qui veut même aller au parc alors que dehors il gèle tellement il en a marre de rester enfermé, c’est au cinéma que nous sommes partis, surtout lorsqu’on lui a parlé de ce film dans lequel les enfants sont livrés à eux-mêmes parce que leurs parents n’en peuvent plus de toutes ces bêtises et parce que de manière collective, les adultes se rendent compte qu’il existe dans la petite ville de Timpelbach un réel problème d’autorité avec ces petits morveux.

A l’origine, c’est un roman d’un certain Henry Winterfield, Timpetill – Die Stadt ohne Eltern (La Ville sans parents), un livre écrit à l’origine comme l’a été Le Seigneur des Anneaux, comme un conte à épisodes écrit pour un enfant. Personnellement, ce film m’a fait penser à la Guerre des Boutons, sauf que je n’ai jamais aimé la Guerre des Boutons, peut-être parce que je n’ai jamais aimé Yves Robert et que le roman de Louis Pergaud m’avait franchement barbé.

Les enfants de Timpelbach c’est avant tout un très beau film, un film avec et sur les enfants, et surtout un très beau film français. En voyant l’affiche, on se dit forcément que c’est encore un film américain, une super-production hollywoodienne créée à grand renfort de dollars et d’effets spéciaux à la Narnia et consorts, mais pas du tout, on est bien dans une belle production française dont on n’a pas à rougir. Mis à part la présence inutile d’un Gérard Depardieu bedonnant dans la peau d’un maréchal certainement russe et d’une Carole Bouquet presque pathétique en bourgeoise fantasque, la seule à tenir le haut du pavé du côté des adultes, c’est Armelle en institutrice aussi cruelle que nunuche.

L’histoire est audacieuse. Après avoir délibéré, les adultes de Timpelbach décident que leurs chères têtes blondes ont dépassé les bornes et qu’il est temps de prendre des mesures, et pour mesure, la plus radicale qui soit va leur être infligée. Les parents simulent un départ irrévocable de la ville, mais prévoient en secret de revenir le soir après une petite partie de campagne. Le problème c’est qu’ils tombent aux mains d’une légion étrangère qui voit ce déplacement massif de population comme une tentative d’invasion et se retrouvent enfermés dans des geôles sombres et humides tandis que leurs enfants sont désormais seuls dans la ville. Avec les plus grands d’entre eux, ils vont s’organiser pour subsister, car il faut bien manger, se laver, continuer à vivre en somme, mais sans les parents. Deux bandes rivales vont s’affronter pour prendre le contrôle de la ville.

Les véritables stars, ce sont les enfants, avec un casting époustouflant de très beaux garnements.

- Manfred (Raphaël Katz), une sorte de clone d’Harry Potter un peu gaffeur mais très attachant.

- Marianne (Adèle Exarchopoulos), la rousse sauvageonne, parfaitement troublante dans sa peau androgyne, meneuse d’enfants par défaut, elle est un des pivots de l’histoire.

- Thomas (Léo Legrand), le beau solitaire enragé, sauvage et repenti, un vrai petit adulte miniature, presque trop beau pour être vrai.

- Mireille (Lola Creton), la peste par excellence, un physique à la Romane Bohringer, un charme fou…

- Robert (Léo Paget), l’aristocrate précieux, finalement perspicace et surnommé “le monoclard”.

- Barnabé (Julien Dubois), le petit muet, frère de Thomas, mignon comme tout avec sa bouille d’ange sans voix.

- Le reste du casting…

Une belle brochette de jeunes acteurs généralement très bons, pour certains au jeu parfois assez inégal ce qui ne fait pas oublier qu’on est au cinéma, mais tous sont certainement très prometteurs.

Finalement, les bons sont vraiment très gentils et les méchants vraiment très méchants, mais à la fin, la morale est sauve, les méchants sont matés parce qu’ils sont allés trop loin, les gentils sont toujours les gentils et les parents apparaissent finalement comme les grands irresponsables dans l’histoire. Incapables d’assumer leur autorité, ils partent et au bout du compte, les enfants s’en sortent très bien tous seuls. Une bonne leçon, pour les parents et pour les spectateurs.

Malgré une fin un peu raplapla, on en arrive presque à oublier qu’on est en train de regarder un film français, qui pour une fois, a réellement frappé un beau coup, avec de surcroit, une photographie superbe et des décors à la hauteur de leurs ambitions.

L'Être Humain

Un don d’écrire avec des mots simples, sans fioritures, une simple faculté à raconter une histoire avec le souffle épique des grandes sagas nordiques. Je connaissais l’écriture rigolarde et fraîche des racontars (skrøner) qui l’ont rendu célèbre, mais pas encore ses récits arctiques. Celui a la douceur d’une neige fraichement tombée.

Un don d’écrire avec des mots simples, sans fioritures, une simple faculté à raconter une histoire avec le souffle épique des grandes sagas nordiques. Je connaissais l’écriture rigolarde et fraîche des racontars (skrøner) qui l’ont rendu célèbre, mais pas encore ses récits arctiques. Celui a la douceur d’une neige fraichement tombée.

Un livre lumineux…

« Mais vous ne faites jamais la guerre ? » demanda-t-il.

« Je ne comprends pas ce que tu veux dire », répondit Apuluk. Il répéta le mot que Leiv avait prononcé en islandais. « Ça veut dire quoi, guerre ? »

Leiv réfléchit longuement. Enfin, il dit :

« La guerre, c’est l’absence de paix entre les gens. Certains veulent quelque chose qui appartient aux autres, et alors c’est la guerre. Et les gens continuent à se tuer jusqu’au moment où les plus forts gagnent. »

Narua s’allongea sur le dos et contempla le plafond de la tente.

« On ne connait pas la guerre ici, dit-elle. Mais c’est peut-être parce que nous ne possédons pas beaucoup de choses. Tout ce que nous avons appartient à tout le monde, et on n’a pas la possibilité de vouloir quelque chose qui appartient à quelqu’un d’autre. »

Juste avant de dormir, Leiv murmura :

« Je suis heureux de vivre avec vous. J’ai appris à vivre comme un Être Humain. »

Jørn Riel,

Le garçon qui voulait devenir un être humain,

volume 1, Le Naufrage

Christmas Time

Je n’allais pas partir comme ça. Pas sans mon sapin de Noël, celui des Galeries Lafayette que je photographie tous les ans. Cette année, il n’y avait pas grand monde dans les magasins, je veux dire par là qu’il n’y avait pas tellement plus de monde que d’habitude, qu’un bon samedi bien plein. La carte bleue a failli prendre feu entre mes doigts tellement elle a crépité et demain soir, c’est déjà le Réveillon. Le petit ne tient plus en place et moi je crois que je suis en train de tomber malade, une bonne crève m’attend au coin de la rue. Je crois que je commence à avoir sérieusement besoin de sommeil, quelques jours de repos ne seront pas de trop pour se remettre de tout ça. Fin d’année, fin des temps, fin d’une époque. Je suppose qu’il est presque temps qu’on se souhaite un Joyeux Noël !!!

Des milliers d'étoiles et de lumières

J’aimerais finir l’année dans les lumières scintillantes, dans la lumière des fêtes. Jusque là tout va bien, Noël est sur les rangs, plus que quelques jours pendant lesquels je masque mon impatience, pour mon fils, pour moi, parce que c’est peut-être le dernier Noël du Père Noël, le dernier Noël avec les yeux de l’innocence dans lequel la magie est là et opère de tous ses charmes, entièrement.

Le temps s’est adouci, mais il est prévu qu’il se refroidisse intensément ces prochains jours. Tant mieux. Je me souviens de Noël 1999, en particulier ce 26 décembre où la tempête a tout emporté sur son passage ; ce matin, je suis sorti constater les dégâts, j’étais en t-shirt et il faisait 17°C, un 26 décembre…

Ce Noël-ci a quelque chose de particulier, parce que je le fais chez moi, dans mon grand appartement, avec ma magie, mes lumières, mes ambiances, tout ce qui fait que c’est vraiment chez moi. Et surtout, avec ma famille, avec tout le monde cette année, et ça j’y tiens.

Je vais finir l’année avec un beau livre, un livre de contes du Nord – finalement c’est un peu mon chez moi aussi le Nord. Ce livre, je pense que j’ai dû l’acheter il y a une bonne dizaine d’années au salon du livre de jeunesse de Montreuil. Ce livre c’est Le garçon qui voulait devenir un être humain de Jørn Riel, le beau Danois devenu chasseur sur cette terre blanche qu’on appelle terre verte (Grønland, dont les armoiries sont un ours polaire et le drapeau est rouge est blanc). Un livre dédicacé de la main de son auteur, rien que pour moi.

Dans quelques jours c’est Noël, et tout scintille. Des milliers d’étoiles et de lumières.

Photo © Solarnavigator

Photo © Solarnavigator