Mes lectures d’été m’ont conduit à prendre un peu de distance avec légèreté en lisant un livre dont je savais pertinemment qu’il ne me ferait pas de noeuds au cerveau tout en me laissant à la fin de la lecture, moins idiot que je ne l’étais au départ. Après la lecture de Motel Blues, je me doutais que lire American Rigolos* de Bill Bryson ne me décevrait pas.

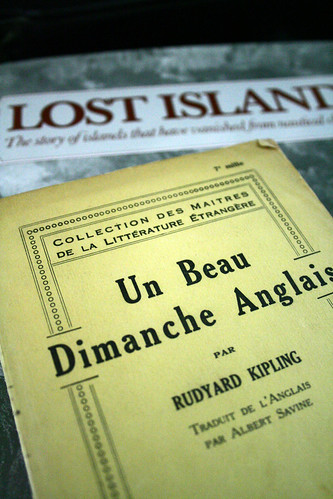

Photo © Kodama

Photo © Kodama

Bryson, né Américain, revient aux Etats-Unis après avoir passé 20 ans de sa vie dans la campagne anglaise. Personne mieux que lui ne peut décrire avec autant d’impartialité son pays dans ses travers comme dans ses qualités puisque c’est son pays, un pays étrange qui a changé pendant ces 20 ans d’absence, et dans lequel il se sent parfois étranger. En 1996, un ami journaliste lui demande d’écrire des petites chroniques sur la vie aux USA, chroniques destinées à être publiées au Royaume-Uni, et au bout du compte, ce sont 75 pièces des trois ou quatre pages chacune, bourrées d’un humour tendre et tout britannique, nous apprenant ce que sont les Etats-Unis dans toute leur absurdité. Il m’avait fait hurler de rire dans Motel Blues, il m’a attendri, fait peur et fait rire aux larmes dans celui-ci. Mais sous l’humour se cache aussi l’énergie feutrée du désespoir et l’angoisse de vivre dans un pays qui semble avoir perdu la raison.

Mes concitoyens se sont si bien accoutumés aux progrès constants de la technologie que dans les années soixante ils en sont arrivés à imaginer que les machines devraient tout faire à leur place.

Je me rappelle avec précision le jour où j’ai compris que ce n’était pas forcément une très bonne idée. En 1961 ou 1962, mon père avait reçu pour Noël un couteau électrique, un des premiers modèles, donc un engin assez impressionnant. Peut-être ma mémoire me joue-t-elle des tours, mais il me semble bien le voir en train d’enfiler des gants de chantier et de mettre des lunettes de protection avant de brancher la prise. Une chose est sûre : au moment où il a voulu découper la dinde, celle-ci s’est désintégrée dans un nuage de charpie blanche et la lame a attaqué le plat dans une gerbe d’étincelles bleues. Puis l’appareil a sauté des mains de mon père, traversé la table et disparu de la pièce tel un Gremlin. Je crois qu’on ne l’a jamais revu, mais certains prétendent l’avoir entendu parfois, tard dans la nuit, se cogner contre un pied de table.

L’humour de Bryson contraste terriblement avec celui de ces concitoyens, avec qui il désespère de pouvoir plaisanter. C’en est affligeant:

Tout a commencé de manière très innocente. Peu de temps après notre emménagement, un des arbres de notre voisin est tombé. Un matin, j’ai remarqué qu’il le débitait et en chargeait les morceaux sur la galerie de sa voiture. C’était un arbre très touffu et les branches débordaient largement du toit.

– Et alors ? On essaie de camoufler sa voiture ? lui ai-je lancé, très pince-sans-rire.

Il m’a dévisagé un moment.

– Mais non, pas du tout, m’a-t-il expliqué le plus sérieusement du monde. La tempête de l’autre soir a fait tomber notre arbre et maintenant je dois emmener les branches à la décharge.

Bryson a une explication, que l’on trouve également chez Anne-Marie Schwarzenbach **:

L’ironie est ici le mot clé, bien sûr. Les Américains ne l’emploient pas beaucoup. (Ici je fais de l’ironie : en réalité ils ne l’emploient jamais.) On peut presque s’en réjouir. L’ironie est cousine du cynisme, et le cynisme n’est pas un trait vertueux. Les Américains – pas tous, mais bon nombre d’entre eux – n’aiment ni l’une ni l’autre. Leur attitude dans la vie de tous les jours est confiante, directe et littérale au point d’en être attendrissante. Ils ne s’attendent pas à ce que les conversations dérivent en joutes verbales sophistiquées. Tout écart les déstabilise.

* Le titre original est “I’m a stranger here myself, notes from a big country“

** in Loin de New-York