Je réédite aujourd’hui ces citations tirées de Rashômon et autres contes. La première est extraite du conte qui donne son titre au livre. Je vous livre ça en brut car c’est un extrait du livre qui démontre toute la puissance de narration de l’auteur. Les sujets traîtés dans ce livre sont très délicats: le cannibalisme, l’infanticide, le crime, mais ils sont traîtés d’une façon propre à l’imagerie orientale, ce qui les rend presque pûrs et dénués de fioritures. Ce sont des contes très forts, des petites pièces à considérer comme des trésors… Je vous laisse découvrir.

L’auteur écrivait tout à l’heure : “Un homme de basse condition était là à attendre une accalmie de la pluie.” A vrai dire, cet homme n’avait rien à faire, même si la pluie cessait de tomber. En temps ordinaire, il aurait dû rentrer chez son patron. Mais ce dernier l’avait congédié quatre ou cinq jours auparavant. A cette époque-lé, la ville de Kyôto, comme je l’ai déjà dit, était sous le coup d’une désolation peu commune. Aussi la disgrâce de cette homme renvoyé par le patron qu’il avait servi depuis longtemps n’en était-elle en réalité qu’une conséquence insignifiante. Il aurait donc mieux valu dire : ” Un homme de basse condition, dépourvu de tous moyens, était bloqué par la pluie, sans savoir où aller”, qu’écrire : “Une homme de basse condition était là à attendre l’accalmie”. De plus, l’aspect du ciel, ce jour-là, contribuait sensiblement à la dépression morale de cet homme de l’époque de Heian. La pluie qui avait commencé à tomber vers la fin de l’heure de singe ne paraissait guère devoir cesser. Depuis quelque temps, l’homme, absorbé par le problème urgent de sa vie de demain – cherchant à résoudre une question qu’il savait sans solution -, écoutait, d’un air absent, en ruminant ses pensées décousues, le bruissement de la pluie qui tombait sur l’avenue de Suzaku.

Rashômon

A ces mots du Paravent des Figures infernales, il me semble que l’aspect terrifiant de cette peinture s’impose immédiatement. Des scènes de l’Enfer, il en est d’autres. Mais les toiles de Yoshihide différaient par leur composition de celles de ses collègues. Les Dix Rois et leur suite étaient relégués, rapetissés, dans un coin du Paravent et dans tout l’espace libre tourbillonaient des flammes puissantes au point de roussir le Mont des Glaives et les Arbres hérissés de sabres. De sorte que, hormis les robes jaunes et bleues à la chinoise des suppôts de l’Enfer ça et là dispersés, les langues de feu impétueuses remplissaient tout l’espace dans lequel dansaient avec furie, en forme de swastika, des fumées noires tracées en éclaboussure d’encre et des étincelles de feu projetées en poudre dorée.

(…)Tous ces personnages, dans les tourbillons de flammes et de fumées, en proie aux tortures infligées par les geôliers infernaux à tête de boeuf et de cheval, fuyaient en tous sens, telles des feuilles mortes dispersées par une bourrasque. Ces femmes plus recroquevillées que des araignées, dont les cheveux s’enroulent autour des dents d’une fourche, figuraient-elles des sorcières ? Cet homme à la tête en bas comme une chauve-souris au repos, la poitrine perforée par une lance, n’était-il pas quelque jeune gouverneur de province ? Et ces innombrables damnés flagellés de fouets de fer, écrasés sous un rocher que mille hommes auraient peine à mouvoir, déchirés par de monstrueux oiseaux, mordus par les mâchoires d’un dragon venimeux… Autant de tortures que de réprouvés.

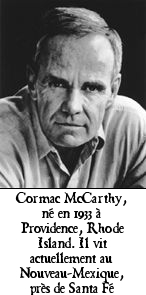

Le type sur la photo, celui qui porte un regard si sombre et un visage si renfermé est

Le type sur la photo, celui qui porte un regard si sombre et un visage si renfermé est  En 1992, Antonio Tabucchi a écrit un livre d’une rare beauté. Ecrivain italien, il est également spécialiste de littérature portugaise et traducteur de Fernando Pessoa, mais ce livre écrit en 1992, Requiem, n’est pas écrit dans sa langue natale mais en portugais. Comme Beckett ou Ionesco, Tabucchi est passé par cet exercice de déterritorialisation de la langue en insufflant dans son texte une matière externe pour créer ce qu’il appelle une

En 1992, Antonio Tabucchi a écrit un livre d’une rare beauté. Ecrivain italien, il est également spécialiste de littérature portugaise et traducteur de Fernando Pessoa, mais ce livre écrit en 1992, Requiem, n’est pas écrit dans sa langue natale mais en portugais. Comme Beckett ou Ionesco, Tabucchi est passé par cet exercice de déterritorialisation de la langue en insufflant dans son texte une matière externe pour créer ce qu’il appelle une